実習

実習

作業療法士となるためには、学内実習と臨床実習を通し、技術や経験を通して知識を確認していきます。帝京科学の作業療法学科では、一年次から学内実習、臨床実習がスタートします。

学内実習

- 人体と構造と機能Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ実習

- 運動学実習

- 作業療法基礎技法学実習

- 作業療法評価法実習

- その他

臨床実習

医療科学部作業療法学科では、1年時から実習がスタート

実習予定施設

総合病院、リハビリテーション病院、精神病院、老人施設、小児療育施設、その他関連施設など

総合病院、リハビリテーション病院、精神病院、老人施設、小児療育施設、その他関連施設など

1年次 早期臨床実習(45時間)

広く作業療法士が係ることのできる分野の見学を基本的な考えとして、医療施設、福祉施設、教育機関、等の見学を行っています。

施設見学を中心にした臨床体験を通して、施設の内容やリハビリテーション部門、作業療法部門の現状を知り、障害を持つ人の状況を理解していきます。

作業療法士の働く現場を見学し、作業療法士の仕事の概要を理解します。そのために見学分野は多岐にわたります。

施設見学を中心にした臨床体験を通して、施設の内容やリハビリテーション部門、作業療法部門の現状を知り、障害を持つ人の状況を理解していきます。

作業療法士の働く現場を見学し、作業療法士の仕事の概要を理解します。そのために見学分野は多岐にわたります。

身体障害分野

総合病院、老人保健施設を中心に見学します。

精神障害分野

関東近県にまでそのフィールドを広げて、見学を行います。

発達障害分野

関東近県にある特徴ある子どもの施設見学を行います。この分野では本学の特徴でもある動物介在教育、療法を実践している施設見学も行います。

3年次 臨床実習Ⅰ(135時間)、臨床実習Ⅱ(180時間)、臨床実習Ⅲ(360時間)

それまでの講義・実習で得た知識・技術や培ってきた態度をもとに、臨床実習指導者の指導のもと、対象者の計測・測定を臨床現場の中で実際に実習し、体験します。

身体障害分野実習、精神障害分野、発達霜害分野

3年生後期に3週間、4週間、8週間の病院や施設においての実習を行います。臨床実習では、患者さんや利用者さんの評価を行い、問題点の抽出、目標の設定、治療計画まで考え、指導者監督のもと可能な範囲で治療を模倣または実施します。

4年次 臨床実習Ⅳ(360時間)・Ⅴ(45時間)

それまでに学んだ知識・技術・態度をもとに、対象者の評価から治療実施までを実習。対象者の身体的、精神的、社会的状況も含めた作業療法全般と他の職種との関連や連携も学びます。

知識を身につけるだけでなく、友人や先生との密接な触れ合いをとおして、深い人間関係を築くと共に、専門職に不可欠なコミュニケーション能力やチームワーク、倫理的姿勢を学び取っていきます。

知識を身につけるだけでなく、友人や先生との密接な触れ合いをとおして、深い人間関係を築くと共に、専門職に不可欠なコミュニケーション能力やチームワーク、倫理的姿勢を学び取っていきます。

身体障害分野、精神障害分野、発達障害分野

3年生での臨床実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの経験をもとに、患者さん利用者さんに対して指導者監督のもと実際に治療を実施します。

4年時の臨床実習Ⅳでは、3年時の臨床実習内容に加え、どのようにしたら心に障害もった人が社会復帰(家庭・学校・職場など)できるのかを具体的に検討し治療を実施していきます。実習期間は8週間です。卒業後、実際に医療施設で働けるようになるための学習です。

また、臨床実習Ⅴでは、地域リハビリテーションの体験実習を行います。地域で暮らす対象者が日々通うデイケアなどに1週間通い、今まで学習してきた病院内または施設内でのリハビリテーションとの違いを理解してもらいます。

4年時の臨床実習Ⅳでは、3年時の臨床実習内容に加え、どのようにしたら心に障害もった人が社会復帰(家庭・学校・職場など)できるのかを具体的に検討し治療を実施していきます。実習期間は8週間です。卒業後、実際に医療施設で働けるようになるための学習です。

また、臨床実習Ⅴでは、地域リハビリテーションの体験実習を行います。地域で暮らす対象者が日々通うデイケアなどに1週間通い、今まで学習してきた病院内または施設内でのリハビリテーションとの違いを理解してもらいます。

臨床実習前後のセミナー

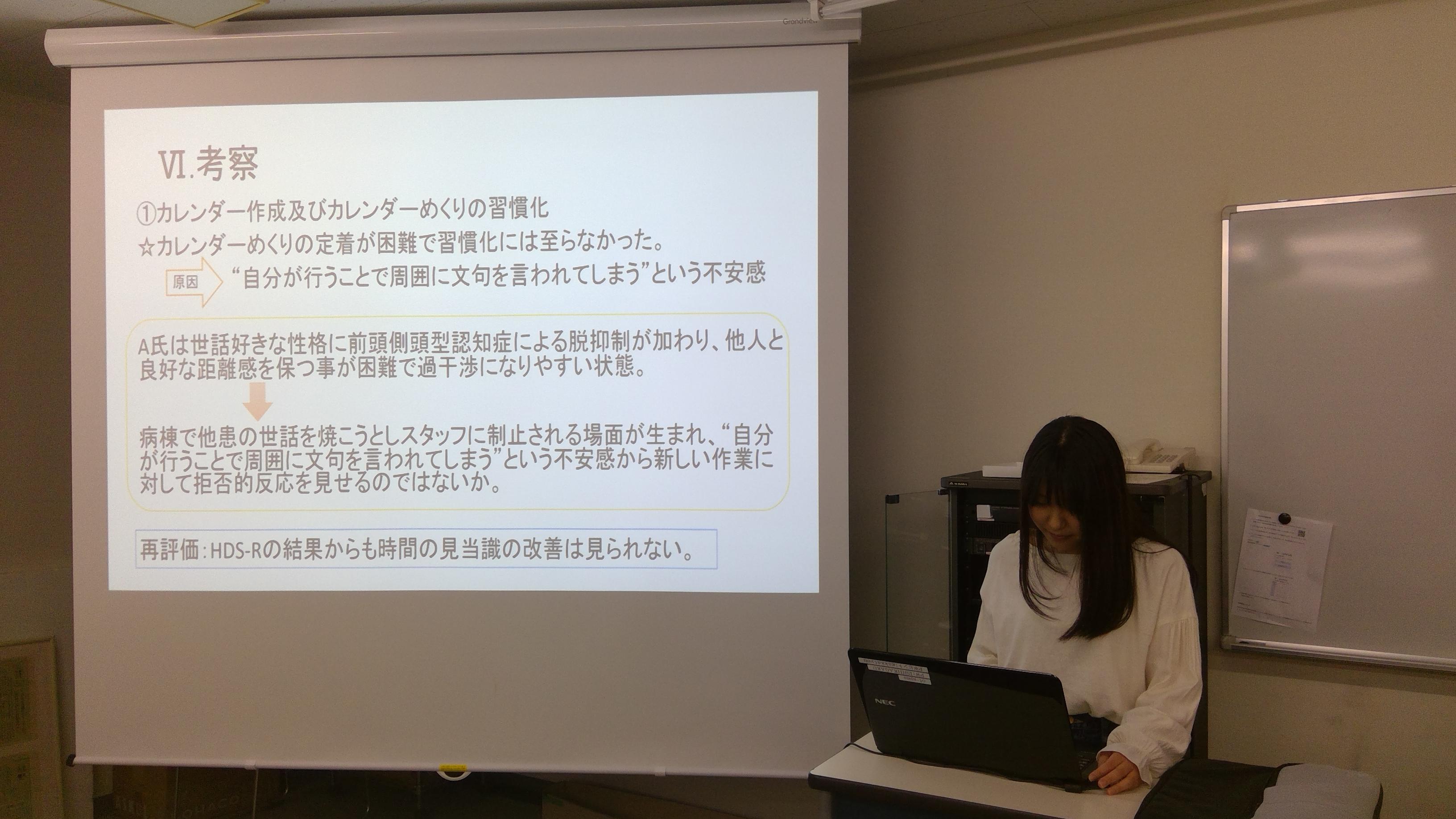

臨床実習後のセミナーの様子

今まで学んできたことの総仕上げとしての臨床実習です。山梨を中心に各地域にある実習地で行われます。

実習後にセミナーを行う大学は多いのですが、本学では実習後のセミナーに加え、実習前にもセミナーを行い、実習に備えています。

大学では、作業療法学科の全教員が担当してのセミナーを行っています。

実習後にセミナーを行う大学は多いのですが、本学では実習後のセミナーに加え、実習前にもセミナーを行い、実習に備えています。

大学では、作業療法学科の全教員が担当してのセミナーを行っています。

豊富な臨床実習時間

作業療法士になるためには、日本の法律では880時間以上、世界作業療法連盟では1000時間以上の臨床実習を行うことが定められています。本学作業療法学科では、1年次からの早期臨床実習に始まり。卒業までの間に世界的レベルの1000時間以上の臨床実習を行うようカリキュラムが作られています。1年生、2年生、3年生、4年生と、段階的な臨床実習を通し、講義や学内実習で学んだ知識や技術を、確実に身につけていきます。

インターンシップとしての実習

実習は、講義で得た知識を統合し、実践の場で有意義に使うために有効な学習手段です。実習では、知識を身につけるだけでなく、友人や先生との密接な触れ合いをとおして、深い人間関係を築くと共に、専門職に不可欠なコミュニケーション能力やチームワーク、倫理的姿勢を学び取っていきます。学生を中心に実習指導者、教員との三者連携によって実習での学習は進められます。