アニマルセラピーコース

- 東京西キャンパス

動物とのふれあいから生まれる効果 学びのアプローチは多種多様

動物と接することで、人間の心身にはさまざまな変化が生じます。心理学、教育学、動物行動学など、多角的な視点からその変化のメカニズムを探究するのが、アニマルセラピー※コースの学びです。動物だけでなく、その対象となる人間についても学びながら、人間と動物のより良い関係や、動物が人間の社会に与える効果について、科学的に解明することをめざしています。

※専門的には動物介在サービスといわれている

※専門的には動物介在サービスといわれている

ページ内目次

4年間の学びの流れ

1年次

共通科目を学び、2年次以降の学びのための基礎を築きます。授業以外にも、学内外での活動に参加して視野を広げることを推奨します。

| 主な科⽬ |

|---|

| 伴侶動物学/人と動物の関係学/アニマルセラピー概論/アニマルトレーニング基礎論/動物基礎栄養学 |

科目ピックアップ

人と動物の関係学

世界には、人の生活に欠かせない動物がいる一方で、農作物の被害や病気の伝染など、ネガティブな印象をもたれる動物も数多く存在します。動物人間関係学の発展、多様なヒトと動物の関わりなどを学ぶことで、動物に関わるより専門的な知識を身につけられます。

2年次

専門科目が増え、実習もスタートします。自分の適性や将来の志望を考慮しながら、コース選択に向けた準備を行います。

| 主な科⽬ |

|---|

| アニマルセラピー実践論/社会福祉概論/動物福祉論/セラピーアニマル育成論/ペット飼育の心理学 |

科目ピックアップ

セラピーアニマル育成論

対象者と動物双方にとって安全な動物介在介入を実施するためには、用途に合わせた動物の育成や適性のある動物の評価・選択は欠かせません。その中で最も多く活用される犬を中心に、様々な動物介在介入ごとの犬の育成や選択などについて学びます。

3年次

3つのコースに分かれ、研究室に配属されます。4年次の卒業研究に向けて、さまざまな経験を重ねながら研究テーマを考えます。

| 主な科⽬ |

|---|

| 馬介在介入/臨床心理学/応用動物行動学/動物介在療法PDCA/動物介在教育学 |

科目ピックアップ

馬介在介入

まず馬を用いた動物介在介入の多様性について学び、多くの動物の中で「馬」を動物介在介入に用いることの意義を考えます。その後、馬の特性を理解し、その上で異なるニーズを持つ対象者に特化した馬の応用について考察します。

4年次

各自、フィールドや現場に出るなどして研究を行います。研究室の教員の指導を受けながら、卒業研究をまとめていきます。

| 主な科⽬ |

|---|

| 論文講読Ⅰ・Ⅱ/卒業研究 |

取得できる資格の比較

アニマルサイエンスコース/アニマルセラピーコース/野生動物コース東京西

【国家試験】

- 中学校・高等学校教諭一種免許状(理科)

- 博物館学芸員

- ドッグトレーナー(OPDES認定)

- ペット栄養管理士

- 2級ビオトープ計画管理士

- インタープリター・ガイド

- プロジェクト・ワイルド・エデュケーター

- 生物分類技能検定2級(動物部門)

- コンパニオンアニマルアドバイザー

動物看護科学コース(2026年4月新設)東京西

【国家試験】

- 愛玩動物看護師

- 中学校・高等学校教諭一種免許状(理科)

- 博物館学芸員

動物看護福祉コース千住

【国家資格】

- 愛玩動物看護師 国家試験受験資格

- 中学校・高等学校教諭 一種免許状(理科)

- 博物館学芸員

- ペット栄養管理士

- コンパニオンアニマルアドバイザー

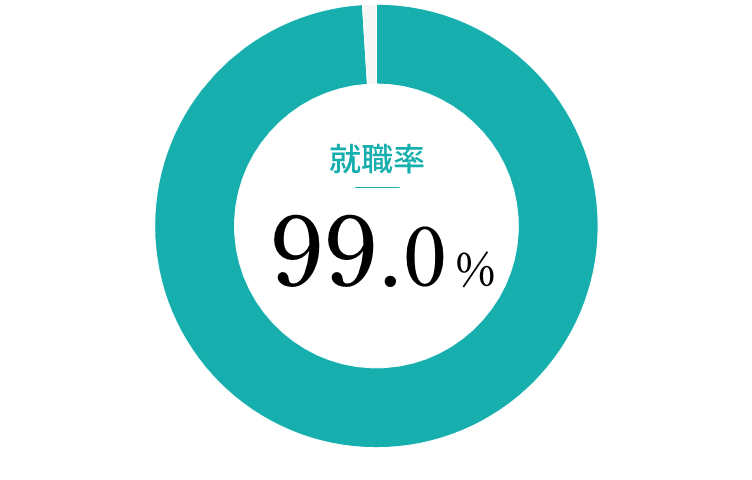

就職実績

令和5年度卒業生の主な就職先

【就職先】八景島シーパラダイス(株式会社横浜八景島)、大牟田市動物園、とくしま動物園、名護自然動植物公園株式会社、公益財団法人日本盲導犬協会、環境省九州地方環境事務所(アクティブレンジャー)、一般社団法人対馬里山繁営塾(インタープリター)、株式会社日光自然博物館(インタープリター)、株式会社自然教育研究センター(インタープリター)、特定非営利活動法人国際自然大学校(インストラクター)、株式会社梅香荘 警察犬・家庭犬学校(ドッグトレーナー)、株式会社バローホールディングス ペットフォレスト事業部(ドッグトレーナー)、株式会社乗馬クラブクレイン、アニコム損害保険株式会社 ほか

※2024年度実績

学⽣の声

学⽣インタビュー

尾﨑 寧音さん

生命環境学部 アニマルサイエンス学科 アニマルセラピーコース 4年 県立藤代紫水高等学校(茨城県)出身

開放感のあるキャンパスで 動物とふれあいながら より良い共存社会を考える

子どものころから動物が好きで、進路を考えた際にテレビで観た動物介在活動を学びたいと思ったこともあり入学を決めました。「動物行動学」「心理学」の授業を通して動物が人の心理に良い影響を与えていること、「アニマルセラピー実習」では対象犬の個性を見極め尊重する大切さを学びました。動物介在活動に取り組む施設で働きたいので、いまは動物飼育研究部やコンパニオンアニマルセンターで積極的に飼育に関わっています。保護活動を通じていのちの平等を伝えるほか、TEIKAで学んだ知識や経験を活かして社会のニーズに応えていきたいです。

子どものころから動物が好きで、進路を考えた際にテレビで観た動物介在活動を学びたいと思ったこともあり入学を決めました。「動物行動学」「心理学」の授業を通して動物が人の心理に良い影響を与えていること、「アニマルセラピー実習」では対象犬の個性を見極め尊重する大切さを学びました。動物介在活動に取り組む施設で働きたいので、いまは動物飼育研究部やコンパニオンアニマルセンターで積極的に飼育に関わっています。保護活動を通じていのちの平等を伝えるほか、TEIKAで学んだ知識や経験を活かして社会のニーズに応えていきたいです。

同じ学部のほかの学科も見てみよう

イベント・⼊試情報をチェック