研究

家畜化された動物のこころを探求し、ヒトと動物のより良い共生をめざす

目に見えない微生物の力で、人びとの生活を豊かにする

ICT と人の科学情報技術とIoT で困りごとを減らす

野生のイルカを根気よく観察し、未知の生態を解明する

医療科学部 研究Pick Up

足から日々の健康を考える

傑出人の事例研究は、パラダイムをシフトさせる

病気やケガを治すのではなく、病気やケガの“ 人” を援助します

理学療法士臨床実習における、より良い学習経験をめざしたデータ解析

「好まれる白衣」とは?「医療事故をゼロ」にするには?

多様性の時代、看護実践に活用できる研究をめざして

排せつケアを要するすべての人が快く過ごせることを願って

教育人間科学部 研究Pick Up

「人間・社会」とつながる言葉言葉からヒトを発見したい!

幼年期の創造性を高める美術教育をめざして

誰もが自分らしく 幸せに生きられる 社会をめざして

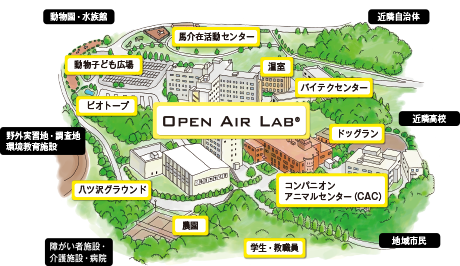

OPEN AIR LAB. とは

自然・地域・学生がつながるフィールドミュージアム

TEIKAの研究

そのどれもが、科学的な視点に基づくだけでなく、「いのち」を見つめることを目的としています。

OPEN AIR LAB. の象徴的空間 ブリコラ

古材を活用した温もりある空間で、学び・交流・創造の場として学生や地域に開かれています。

Point

1

動植物の飼育や栽培を実施

Point

2

自然をテーマにした多彩な展示

Point

3

学生と連携したさまざまな活動