実習

自然環境学科では東京西キャンパス、千住キャンパスそれぞれでさまざまな野外実習を行っています。

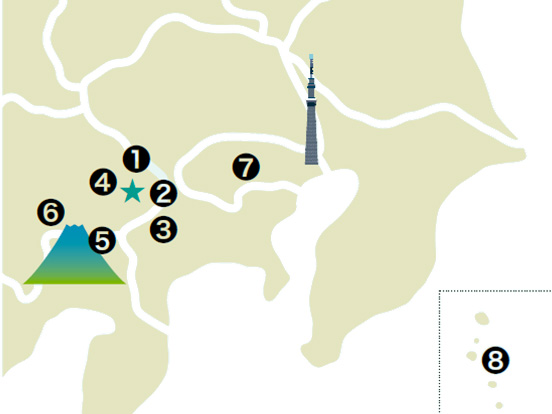

東京西キャンパス野外実習マップ

山や森林、湖などでの実習を通じ、生物・自然を体感的に学ぶ

フィールドは世界自然遺産へと拡大

環境特別実習Ⅱ

自然に囲まれた東京西キャンパスの特性を活かし、近郊でのフィールドワークを数多く実施。さらに遠方での野外実習は、京都や和歌山、小笠原に続いて屋久島、知床半島、奄美大島での実施もスタート。日本の誇る世界自然遺産の素晴らしさを楽しみながら学び、自然環境を分析・発見・保全するための実践力を身に付けます。

主な野外実習

★…東京西キャンパス

- 土壌動物の多様性・植生の観察(八重山)

- 水生昆虫の多様性(鶴川)

- 湖のプランクトン観察実習・水質調査(相模湖)

- 植物の多様性(上野原市内)

- 環境関連施設の見学と周辺の環境観察

(山梨県立富士山世界遺産センター) - 富士山北麓地域の自然環境の観察(富士山五合目)

- 水草・埋土種子・水鳥の観察と水質調査(井の頭池)

- 外洋島の固有種の観察と保全活動の視察(小笠原諸島)

- ヤクスギ天然林と植生の垂直分布の観察(屋久島)

- 流氷が育む海-川-陸のつながる生態系の観察(知床半島)

- 亜熱帯の固有種の観察と保全活動の視察(奄美大島)

- 野生のサルとウミガメの観察(和歌山白浜・京都嵐山)

富士山 環境科学野外実習

環境科学野外実習では、世界遺産・富士山の5合目まで出向き、専門家やガイドさんからその自然を学びます。

小笠原諸島 環境特別実習Ⅰ

環境特別実習Ⅰでは、小笠原の海を一望する展望台にて、クジラを眼下に観察しつつ、現地の鯨類研究者から保全・研究の最前線を学び、観察方法の指導を受けます。

知床半島 環境特別実習Ⅱ

環境特別実習Ⅱ(知床実習)でシャチを撮影する学生たち

知床半島 環境特別実習Ⅱ

環境特別実習Ⅱ(知床実習)で深く冷たい霧の海を悠然と泳ぐシャチ(学生撮影)

千住キャンパス野外実習マップ

多彩なフィールドで自然環境を知り環境問題を解決する実践力を培う

フィールドは世界自然遺産へと拡大

野外実習は、キャンパス近郊の河川や海洋はもちろん、京都、和歌山、小笠原に続いて屋久島、知床半島、奄美大島での実施も開始し、日本の誇る世界自然遺産へと拡大しています。環境問題を分析・発見・ 解決するための実践力を身に付けます。

主な野外実習

★…千住キャンパス

- 干潟の生物の多様性(葛西海浜公園)

- 動物の多様性(上野動物園)

- 植物の多様性(荒川河川敷)

- 植生調査(隅田川河川敷)

- 水草・埋土種子・水鳥の観察と水質調査 (井の頭池)

- ラムサール条約湿地の視察(渡良瀬遊水地)

- 外洋島の固有種の観察と保全活動の視察 (小笠原諸島)

- ヤクスギ天然林と植生の垂直分布の観察(屋久島)

- 流氷が育む海-川-陸のつながる生態系の観察 (知床半島)

- 亜熱帯の固有種の観察と保全活動の視察 (奄美大島)

- 野生のサルとウミガメの観察 (和歌山白浜・京都嵐山)

屋久島 環境特別実習Ⅱ

環境特別実習Ⅱ(屋久島):新たな実習地である屋久島は動植物の宝庫。樹齢1800年の屋久杉・仏陀杉の前で。

渡良瀬遊水地 環境科学野外実習

環境科学野外実習では、ラムサール条約で護られている渡良瀬遊水地をフィールドに、楽しみながらさまざまな学びを深めます。

知床半島 環境特別実習Ⅱ

環境特別実習Ⅱ(知床実習)では2度のクルーズを楽しみながら、ヒグマ、希少な鳥類、シャチ、イルカ類の観察に挑戦。

知床半島 環境特別実習Ⅱ

環境特別実習Ⅱ(知床実習)で、絶滅が心配されるケイマフリの観察・撮影にも成功。