大学院理工学研究科

設置の趣旨と教育課程

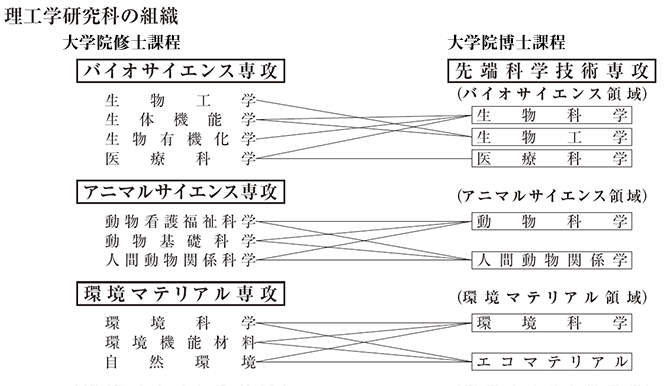

そこで修士課程を前期2年の博士前期課程とし、新たに博士後期3年の課程を持つ区分制の博士課程を平成8年4月に設置しました。

(令和2年4月から課程名称を修士課程及ひ博士課程として整理)

なお、平成25年4月から中学校教諭専修免許状(理科)及び高等学校教諭専修免許状(理科)を取得できる課程を設置しています。

理工学研究科

| 修士課程(2年) | 博士課程(3年) |

|---|---|

| バイオサイエンス専攻 アニマルサイエンス専攻 環境マテリアル専攻 |

先端科学技術専攻 |

修士課程

- バイオサイエンス専攻では、生物科学の諸分野の基礎的領域とその応用分野である生物工学分野を含む幅広い領域で柔軟に教育を行い、バイオサイエンスの基礎的素養と応用技術を持った人材の育成ができるよう教育課程を編成しています。

- アニマルサイエンス専攻では、人間と飼育動物との良好な関係の構築、野生動物の衛生、環境エンリッチメント、生態、保全など、人間と動物との共生に関する教育・研究を通して、動物関連の科学や産業の発展に寄与し得る研究者・技術者の育成ができるよう教育課程を編成しています。

- 環境マテリアル専攻では、生物と環境との関わり、環境を分析し自然と共存していくための科学、環境負荷の少ないすなわち環境に優しい物質の創製など、環境に関する教育・研究を通して、環境関連の科学や工学の発展に寄与する研究者・技術者を育成するための教育課程を編成しています。

博士課程

- バイオサイエンス領域では、細胞増殖、代謝、遺伝発現などの高次の生命現象を解明し、その優れた機能を利用したこれからの新しい先端科学技術を研究・開発し、それを医療、材料、情報、環境などの諸分野に応用を可能にする幅広い高度な能力を有する研究者・技術者の育成ができるよう教育課程を編成しています。

- アニマルサイエンス領域では、飼育動物と野生動物の行動・健康・生態・保全及び人間生活への動物介在に関する先端的な教育・研究を通じて、次世代における人間と動物との共生に貢献できる高度な研究者・技術者育成のための教育課程を編成しています。

- 環境マテリアル領域では、自然環境の科学、環境を分析する科学をはじめ、環境調和型物質の開発と環境負荷の少ない物質創製プロセスの開発を次世代の先端科学として捉え、これらの教育・研究を通して、持続可能な未来社会の構築に寄与し得る研究者・技術者を育成するための教育課程を編成しています。

履修及び研究指導

修士課程

- 専攻により若干の相違がありますが、各専攻の専門分野に対応した多くの授業科目を準備し、必修科目である輪講及び特別実験の他に、修了に必要な30単位のうち約1/2を講義科目で修得させ、それぞれの専門分野に関係した授業を、余裕を持って選択し得るよう工夫しています。

- 各専攻に共通して、輪講が第一から第四まで置かれていますが、これは各指導教員が単独又は共同して、文献の講読指導を行うものであり、各専門分野に関係した研究雑誌の論文等を中心に討議を行うことにより、学生の研究能力を高めることを目的とします。

- 各専攻に共通して、特別実験が第一、第二と置かれています。これは、学内の実験設備を用いた実験もありますが、テーマによっては、関連の他大学・研究機関や企業等において学生が行う実験・研究も積極的に取り入れます。

博士課程

- 各分野の講義授業科目は全て選択で2単位です。研究指導教員の指導のもとで、特別輪講4単位、特別実験8単位を含め、各領域に用意されている授業科目2科目(4単位)以上、合計16単位以上を修得します。

- 指導教員については、各専門分野の主たる指導教員のほかに、指導教員との相談の上、関連領域・部門から副指導教員を選び、研究上の指導・助言を得ることにし、将来の各領域・部門の研究内容が、学際的視野により新しい創造的内容を生む可能性を持たせています。

- 博士課程では、上記授業科目の履修は研究活動と不可分離のものです。学生は主指導教員の責任ある指導を受けると同時に、副指導教員からも助言を受け、各自の研究を進めます。その研究の進行に伴い、その成果を中間で取りまとめる努力をさせ、それぞれの関係専門領域の学会に発表し、学会誌に掲載し得るよう努力させます。その結果3年次中頃までには、2篇以上の研究発表論文が投稿され受理されているよう指導します。

指導教員及び指導内容(修士課程)

バイオサイエンス専攻

生物工学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 柴田 安司 | 魚類における生殖細胞の形成と性分化の分子メカニズムの解明。卵母細胞における成熟能および受精能獲得の分子メカニズムの解明。 |

| 山田 秀俊 | 健康で長生きする方法について考えるため、三大栄養素の一つである脂質に着目し「脂質の生理機能と作用メカニズム」の研究。 |

| 野中 健一 | 自然環境中の菌類多様性の解明、新たな菌類分離法の開発、分類学的研究および菌 類の産業利用を目指した機能解析。 |

| 上野 良平 | 酵母と微細藻をモデルとして、真核細胞の長寿命・若返りに貢献する物質や、新機能RNAの探索を行う。富士山微生物の収集・性状解析と利用を行う。 |

生体機能学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 東 克己 | 植物生理学的・分子生物学的・遺伝学的なアプローチによる、植物の胚発生過程を中心とする発生現象、様々な刺激に対する応答機構の解明。 |

| 齊藤 百合花 | 遺伝子改変マウスを作製・使用して、解剖生理学的・分子生物学的解析により様々な 臓器や組織での細胞膜骨格蛋白質の機能を解明する。 |

| 西川 翔 | 食品成分による抗肥満・抗糖尿病作用等の健康機能性を、実験動物やモデル細胞を用いて解明し、サプリメント等の機能性食品開発を目指す。 |

生物有機化学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 高谷 光 | 生体分子を基盤とした機能性有機分子の創出。再生可能な生物由来資源を利用して、持続可能な人類の発展に資する革新的な触媒や材料の開発を目指す。 |

医療科学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 内田 恭敬 | 機械学習を用いた下肢生体情報システムの高性能化に向けた聴音や血流速度および歩行パターン分析、血液体外循環装置の予知保全などに関する研究。 |

| 斉藤 幸喜 | 医療およびヘルスケア領域におけるデータサイエンス・機械学習に関する研究。特に、ディープラーニングを用いた医療データの解析に関する研究。 |

| 堀 和芳 | ・人工臓器デバイスにおける生体適合性、抗血栓性や性能評価の研究 ・抗血栓性ポリマーを開発する研究 |

| 石田 等 | 生体機能代行装置である生命維持管理装置(呼吸・循環・代謝)に関する操作と技術 と安全性の研究。 |

| 大久保 英一 | ICTと人が関わる分野の各種技術(センシング、IoT、ネットワーク、ロボット、コンピュータシステム)に関する研究。 |

アニマルサイエンス専攻

人間動物関係科学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 花園 誠 | ヒトと動物の共生に観点を置いた動物活用方法の研究。特に動物福祉を基盤とした動物介在システムの開発とその実用化に関する研究。 |

| 並木 美砂子 | 動物を飼育するという、人類に特異的な行為と文化的背景について、野生生物保全 の観点から評価・考察し、これからの新たな動物と人の関係構築を探求する。 |

| 古瀬 浩史 | 環境教育、および自然公園や遺産地域等におけるインタープリテーションの計画・手法の開発・評価・人材育成等に関する実践的な研究。 |

| 木場 有紀 | 動物と人間との関係について、特に子どもとの関係を主な対象として、動物福祉の保障を前提とした動物介在教育に関する研究を行う。 |

| 佐渡友 陽一 | 日本の動物園のあり方と改善方法について博物館学の観点から模索・実施するとともに、動物観を軸として人と動物の関係について探求する。 |

| 野田 英樹 | 動物園動物の福祉及び飼育繁殖技術向上のための各種取り組みを実施し、それを 評価することで、動物の持続的な飼育管理法を探求する。 |

| 山本 真理子 | 医療や福祉等の場面に応用される動物(セラピーアニマル、補助犬)が、人・社会にもたらす影響を明らかにし、人と動物のより良い共生社会を考察する。 |

| リングホーファー 萌奈美 |

動物看護福祉科学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 彦野 弘一 | 動物の感染症にかかわる微生物の病原性及び免疫応答を解明し、これらの基礎的知見に基づいて動物感染症の診断および予防法を開発する。 |

| 山本 和弘 | 獣医感染症学、獣医疫学を背景にアニマルシェルターメディシン分野を研究し、さらに災害獣医療や高齢動物の配慮を行い、「人と動物の共生」を目指す。 |

| 岩花 倫生 | 動物の代謝特性を理解し、各種医薬品の体内動態等の違いを調査、研究する。 飼主の動物に対する健康行動を調査し、健康行動理論と行動変容を研究する。 |

| 加隈 良枝 | 動物福祉および伴侶動物の問題行動に関して、行動学的・生理学的・社会学的手法により解明し、動物の適正な飼育法および管理技術を探究する。 |

動物基礎科学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 森 貴久 | 動物の個体レベル以上で観察される生物学的な特徴の特に機能とメカニズムについて、行動学的・生態学的・進化学的な観点から解明する。 |

| 近藤 保彦 | 動物の生殖行動、社会行動における化学感覚コミュニケーションの神経内分泌メカニズムを生理学・形態学・分子生物学的技法を用いて解析する。 |

| 藪田 慎司 | 動物の信号行動の機能と動機づけメカニズムの研究を行う。また、イヌの探索・遊び・あいさつ、ドッグトレーナーとの相互行為などの研究を行う。 |

| 小出 哲也 | 感覚神経系の働きを通して、動物の生態を理解します。ゼブラフィッシュ、深海魚リュウグウノツカイなどの多様な魚類を中心に研究を進める。 |

| 島田 将喜 | 長期のフィールドワークに基づき、野生動物の遊び行動・社会ネットワークを明らかにし、その発達上・進化上の重要性を探究する。 |

| 青木 かがり | 鯨類の行動生態学。バイオロギングや行動観察による野外調査を中心に実施。また、 海洋の高次捕食動物である鯨類の視点から人間活動の影響を評価する。 |

環境マテリアル専攻

エコマテリアル

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 釘田 強志 | 規則性シリカ多孔体や球状有機⾼分⼦への有機分⼦触媒の固定化と⾼選択性固体触媒の開発、ならびにそれらを用いた化学工業プロセスのグリーン化。 |

| 辻本 敬 | 再生可能なバイオマスを出発物質に用いた機能性⾼分⼦材料の開発、⾼分⼦の環境調和型製造プロセスに関する研究、相分離を利用した⾼分⼦多孔体の創製。 |

| 山際 清史 | 炭素ナノ材料などの無機系材料の新規合成法の確⽴と電池材料への応用に関する研究、水質評価などの環境モニタリングのための化学センサ材料の開発。 |

環境科学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 渡邉 浩一郎 | 環境ストレスに適応した植物の機能解明と環境修復への利用に関する研究。特に好塩性植物の栄養生理学的研究、植物のリン栄養に関する研究。 |

| 橋本 慎治 | 絶滅危惧種や外来種の食性や生活史を解明する生態系保全に関する研究、及び東京湾やその流域の河川・湖沼における水質を解明する環境保全に関する研究。 |

| 篠原 正典 | ⾏動観察および遺伝的解析による野生動物の基礎生態に関する研究。また、それらを通した人と動物の関係や生物保全に関しての研究。 |

| 和田 龍一 | 微量な⼤気汚染物質を計測可能な分析装置を開発し、森林・山岳および都市におけるフィールド観測に応用することで、⼤気環境を明らかにする研究。 |

| 森長 真一 | 植物と動物における送粉・被食相互作用、環境変動に対する植物の進化的・生態的応答、植物における局所適応の遺伝的基盤に関する研究。 |

| 下岡 ゆき子 | 野生動物の生態・⾏動・社会をフィールドワークの手法を通して明らかにし、地域間比較および種間比較を通してその進化過程を明らかにする研究。 |

指導教員及び指導内容(博士課程)

バイオサイエンス領域

医療科学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 永沼 充 | 人とロボットの相互作用に関する解析とネットワーク応用。 |

| 内田 恭敬 | 機械学習を用いた下肢生体情報システムの高性能化に向けた聴音や血流速度および歩行パターン分析、血液体外循環装置の予知保全などに関する研究。 |

| 斉藤 幸喜 | 医療およびヘルスケア領域におけるデータサイエンス・機械学習に関する研究。特に、ディープラーニングを用いた医療データの解析に関する研究。 |

生物科学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 高谷 光 | 食品成分による抗肥満・抗糖尿病作用等の健康機能性を、実験動物やモデル細胞を用いて解明し、サプリメント等の機能性食品開発を目指す。 |

| 東 克己 | 胚発生を中心とする植物の発生過程の分子メカニズムの解明と、不定胚形成を利用して物質生産、品種改良などに利用するための技術的基盤の開発。 |

生物工学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 柴田 安司 | 魚類における生殖細胞の形成と性分化の分子メカニズムの解明。 卵母細胞における成熟能および受精能獲得の分子メカニズムの解明。 |

| 山田 秀俊 | 健康で長生きする方法について、三大栄養素の一つである脂質に着目して「脂質の 生理機能と作用メカニズム」について研究。 |

| 野中 健一 | 自然環境中の菌類多様性の解明、新たな菌類分離法の開発、分類学的研究および 菌類の産業利用を目指した機能解析。 |

アニマルサイエンス領域

動物科学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 森 貴久 | 動物の個体レベル以上で観察される生物学的な特徴の特に機能とメカニズムについて、⾏動学的・生態学的・進化学的な観点から解明する。 |

| 近藤 保彦 | 動物の生殖⾏動、社会⾏動における化学感覚コミュニケーションの神経内分泌メカニズムを生理学・形態学・分⼦生物学的技法を用いて解析する。 |

| 彦野 弘一 | 動物の感染症にかかわる微生物の病原性及び免疫応答を解明し、これらの基礎的知見に基づいて動物感染症の診断および予防法を開発する。 |

| 島田 将喜 | 長期のフィールドワークに基づき、野生動物の遊び⾏動・社会ネットワークを明らかにし、その発達上・進化上の重要性を探究する。 |

| 藪田 慎司 | 動物の信号⾏動の機能と動機づけメカニズムの研究を⾏う。また、イヌの探索・遊び・あいさつ、ドッグトレーナーとの相互⾏為などの研究を⾏う。 |

| 青木 かがり | 鯨類の行動生態学。バイオロギングや行動観察による野外調査を中心に実施。また、 海洋の高次捕食動物である鯨類の視点から人間活動の影響を評価する。 |

人間動物関係学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 花園 誠 | ヒトと動物の共生に観点を置いた動物活用方法の研究。特に動物福祉を基盤とした動物介在システムの開発とその実用化に関する研究。 |

| 並木 美砂子 | 動物を飼育するという、人類に特異的な行為と文化的背景について、野生生物保全 の観点から評価・考察し、これからの新たな動物と人の関係構築を探求する。 |

| 佐渡友 陽一 | 日本の動物園のあり方と改善方法について博物館学の観点から模索・実施するとともに、動物観を軸として人と動物の関係について探求する。 |

| 加隈 良枝 | 動物福祉の⾏動学的・生理学的評価と、社会における人と動物の関係の分析に基づき、動物の適正な飼育法および管理技術を探究する。 |

環境マテリアル領域

エコマテリアル

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 釘田 強志 | 規則性シリカ多孔体や球状有機⾼分⼦への有機分⼦触媒の固定化と⾼選択性固体触媒の開発、ならびにそれらを用いた化学工業プロセスのグリーン化。 |

| 辻本 敬 | 再生可能なバイオマスを出発物質に用いた機能性⾼分⼦材料の開発、⾼分⼦の環境調和型製造プロセスに関する研究、相分離を利用した⾼分⼦多孔体の創製。 |

環境科学

| 指導教員 | 研究指導内容 |

|---|---|

| 渡邉 浩一郎 | 環境ストレスに適応した植物の機能解明と環境修復への利用に関する研究。特に好塩性植物の栄養生理学的研究、植物のリン栄養に関する研究。 |

| 橋本 慎治 | 絶滅危惧種や外来種の食性や生活史を解明する生態系保全に関する研究、及び東京湾やその流域の河川・湖沼における水質を解明する環境保全に関する研究。 |

| 篠原 正典 | ⾏動観察および遺伝的解析による野生動物の基礎生態に関する研究。また、それらを通した人と動物の関係や生物保全に関しての研究。 |

| 和田 龍一 | 微量な⼤気汚染物質を計測可能な分析装置を開発し、森林・山岳および都市におけるフィールド観測に応用することで、⼤気環境を明らかにする研究。 |

| 森長 真一 | 植物と動物における送粉・被食相互作用、環境変動に対する植物の進化的・生態的 応答、植物における局所適応の遺伝的基盤に関する研究。 |