幼稚園教諭・保育士コース

- 東京西キャンパス

子どもの感性と好奇心、自己肯定感や生きる力を育む

子どもの教育・保育について学び、幼稚園教諭・保育士の免許・資格取得をめざすコースですが、学びの内容はそれだけではありません。子どもの創造性を育てるための知識と技術の習得にも力を入れています。さらに、社会人として必要な「幅広い教養」も身に付けます。

ページ内目次

4年間の学びの流れ

1年次

教育者・保育者として必要な幅広い教養に加え、現場での実習を数多く経験。子どもたちと向き合うための対応力を身に付けます。

| 主な科⽬ |

|---|

| 教育心理学/教育社会学/幼児理解の理論と方法/児童文学/保育内容総論 |

科目ピックアップ

児童文学

保育・教育者として、子どもの発達段階に応じた児童文学作品を選ぶ視点や、子どもに児童文学作品に興味を持たせる作品紹介ができる表現の力を獲得することが目的です。児童文学作品について、言語分析やテキスト分析を通して学びのポイントを提示していきます。

2年次

教育や保育に関する、専門的な科目が増えます。資格取得のための実習を実施し、現場での実践力に磨きをかけていきます。

| 主な科⽬ |

|---|

| 子どもと身体表現/子ども家庭支援の心理学/子どもの食と栄養/乳児保育Ⅰ/保育の計画と評価 |

科目ピックアップ

子どもと身体表現

乳幼児期の運動発達を理解し、また様々な形態の振付法と表現法があることを知り、自ら演じることによって身体表現を体験します。豊かな子ども文化の創造に貢献するための高度な専門的知識と実践的技能を身につけます。

3年次

自分の興味や関心、将来の目標に応じたゼミに所属し、卒業研究の準備を行うとともに、現場での実習も積み重ねます。

| 主な科⽬ |

|---|

| 文章構成法/教育相談論/子どもの健康と安全/保育の指導法(表現)/障害児保育 |

科目ピックアップ

子どもの健康と安全

各発達段階における子どもの特徴を理解し、保健的観点を踏まえて状況に応じた対応や予防法等、保育者としての安全管理能力を身につけることを目標としています。また、個々の健康問題や課題を判断し、多職種間で連携・協働をしながら、適切な援助を見出す力を修得します。

4年次

4年間の集大成として、卒業研究を行います。研究の成果は、大学内で開催される研究発表会で発表します。

| 主な科⽬ |

|---|

| 教育史/保育・教職実践演習(幼・小)/論文講読Ⅰ・Ⅱ/卒業研究 |

取得できる資格の比較

幼稚園教諭・保育士コース東京西

【国家資格】

- 小学校教諭一種免許状

- 幼稚園教諭一種免許状

- 保育士資格

- 准学校心理士

幼児保育学科千住

【国家資格】

- 幼稚園教諭一種免許状

- 保育士資格

- 公認心理師※1

- 准学校心理士

- あそびうたリトミック2級講師

- 発達障がい児専門リトミック講師

- あそびうたリトミック1級課程修了※2

※1 公認心理師課程履修後、大学院で指定科目を履修し修了するか、指定された施設で2年以上の実務経験を積み、国家試験に合格する必要があります。

※2あそびうたリトミック1級講師受験資格

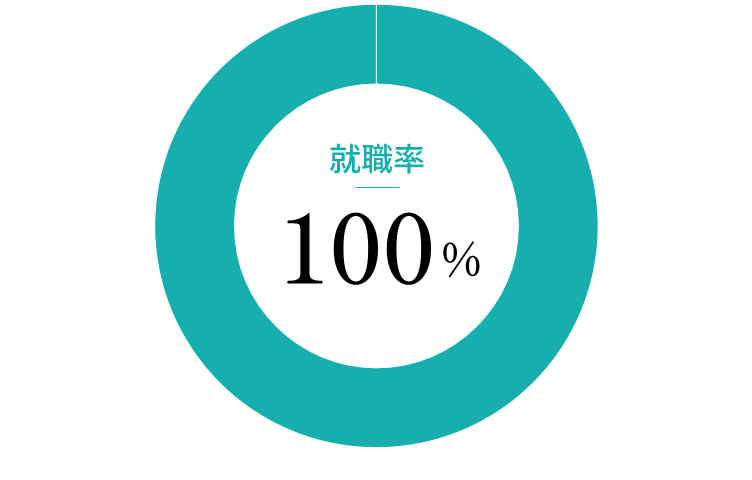

就職実績

令和5年度卒業生の主な就職先

【就職先】山梨県教育委員会、東京都教育委員会、埼玉県教育委員会、静岡県教育委員会、長野県教育委員会、福島県教育委員会、相模原市教育委員会、長野県小諸市役所(保育士)、社会福祉法人双緑会ねねいふたば保育園、Happinessあさひ会、スマートキッズ、甲府みなみ幼稚園、ふじざくら保育園、多摩文化保育園、なみのり保育園、こども園仁、ライクキッズ、イオンファンタジー、ウエインズトヨタ神奈川、オギノ、ジェイ・ライン、セレブリックス、ワールドインテック ほか

※2024年度実績

学⽣の声

学⽣インタビュー

増尾 愛果さん

教育人間科学部 こども学科 幼稚園教諭・保育士コース 2年 県立相原高等学校(神奈川県)出身

子ども一人ひとりと向き合い健やかな成長を支える保育者をめざす

悩みを相談しやすい少人数教育、1年次から実習を経験できる点から安心して学べると思い入学。「子どもと造形表現Ⅰ」では単に制作をするのではなく子どもの年齢に合わせてテーマや材料、道具を選んで指導すること、「幼児理解の理論と方法」では否定するのではなく一人ひとりの良いところを見つけ伸ばしてあげることが保育者にとって大切だと学びました。子どもの行動は予測しづらいですが、常に現場を想像しながら演習を受けることで臨機応変に対応する力を磨いています。いのちと個人の大切さを伝えながら、子どもの健やかな成長を見守っていきたいです。

悩みを相談しやすい少人数教育、1年次から実習を経験できる点から安心して学べると思い入学。「子どもと造形表現Ⅰ」では単に制作をするのではなく子どもの年齢に合わせてテーマや材料、道具を選んで指導すること、「幼児理解の理論と方法」では否定するのではなく一人ひとりの良いところを見つけ伸ばしてあげることが保育者にとって大切だと学びました。子どもの行動は予測しづらいですが、常に現場を想像しながら演習を受けることで臨機応変に対応する力を磨いています。いのちと個人の大切さを伝えながら、子どもの健やかな成長を見守っていきたいです。

同じ学部のほかの学科も見てみよう

イベント・⼊試情報をチェック