千住図書館

アテナイの学堂

《アテナイの学堂》は、イタリア・ルネサンスを代表する巨匠ラファエロによって描かれた壮大なフレスコ画で、バチカン宮殿の「署名の間」に置かれています。この作品は、「真理の探求」を象徴しています。名高い古代ギリシャ・ローマの哲学者や学者たちが時代を超えて一堂に集うという理想的な場面を描くことを通して、人間の理性と知性の重要性を讃えていると考えられています。

構図と空間表現

ラファエロは、この絵画に見事な遠近法(線遠近法)を取り入れています。画面中央の消失点 は、プラトンとアリストテレスの立つ位置に配置されており、これにより画面全体に統一感と奥行きが生まれています。左右対称の構図とアーチ状の建築が、画面に安定感と秩序を与えています。

建築と背景

背景に描かれている建築は、古代ローマ建築を想起させる巨大なアーチや格間天井(ごうまてんじょう)を備えており、これはルネサンス期に再評価された古典建築の要素を取り入れたものです。この堂々とした建築空間によって、哲学と学問の「神殿」・「殿堂」としての荘厳な雰囲気が醸し出されています。

色彩と光の効果

柔らかい自然光がアーチの間から差し込み、人物や建築物に陰影を与えています。衣服や背景には、ルネサンス特有の明るく透明感のある色彩が用いられ、人物ごとの個性や役割を引き立てています。特にプラトン(①)とアリストテレス(②)の衣服は、それぞれが象徴する「天界の理想(赤)」と「地上の現実(青)」を表しており、しかも明るい背景の前に置いたことによって、この二人が主役であることを表現しており、色彩による象徴性を際立たせています。

<人物の同定>

①プラトン ②アリストテレス ③ピタゴラス ④ソクラテス ⑤アルキメデス ⑥エピクロス ⑦ストア派の(創始者)ゼノン ⑧ヘラクレイトス

美術史的意義

《アテナイの学堂》は、ルネサンスにおける「人文主義」の精神を体現した作品であり、古代哲学や学問の伝統を受け継ぎながらも、当時の芸術や科学の進歩を反映しています。ラファエロはこの作品によって、人間の知性と理性が生み出す調和と秩序を、卓越した技術と芸術的感性によって見事に表現しました。

以上をまとめると、この作品は、古代哲学の理想を描きながら、ルネサンスにおける「人間中心主義」の精神を象徴していると言えます。作品に込められた象徴や人物の関係性を読み解くことで、ラファエロの天才的な表現力に驚嘆しつつ、時代の精神に触れることができるでしょう。

ところで、皆さんはどの人物が誰だか、何人当てることができましたか?

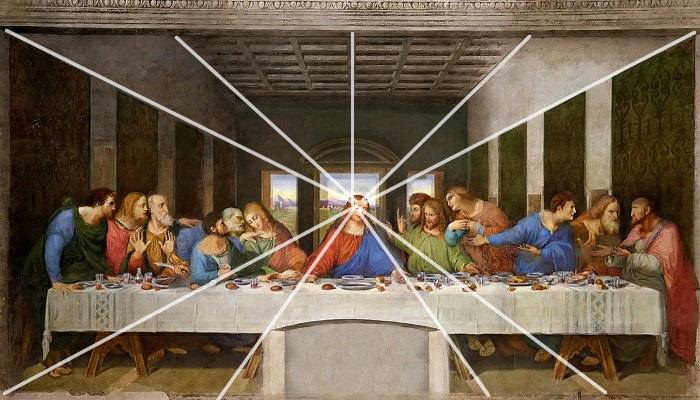

最後の晩餐

この作品は、作者であるレオナルドのパトロンであったミラノ公爵らの依頼により制作され、ミラノにあるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の食堂の空間に描かれた壁画です。

本作品を所蔵する同修道院と教会は、「レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』がある」教会と修道院として1980年に世界遺産(文化遺産)に登録されました。この壁画は食堂から長年にわたって昇ってくる熱気と煤で黒ずんでいましたが、1999年に大規模な修復を行った結果、イエスの背後の窓の外に描かれている風景がはっきりわかるようになりました。

本作品では、遠近法の消失点が画面のほぼ中央にあるイエスの顔に置かれており、非常に良好な構図バランスになっています。

出典:西洋絵画美術館

さて、ここで答え合わせに移りましょう。

イエスの十二人の弟子たちは下記のように同定されています。

出典:西洋絵画美術館

ユダ(イスカリオテのユダ)は右手に金袋を握ってイエスの右隣の二番目の席についている人物ですね。ユダは会計係でしたから金袋を手にしています。イエスの右隣の髭の無い人物は女性ではなく、一番若い弟子ヨハネです。俗説で、ヨハネではなくイエスの妻の役割を果たしていたマグダラのマリアである主張する人もいますが、ここではその説は採用しないでおきましょう。

なお、伝統的な「最後の晩餐」図では、同じテーブルに着いていてもユダだけは、イエスや弟子たちと反対側に着座させるように配置し、ユダだけ頭の後ろに後光(halo)の無い描写をしますが、レオナルドは後光を一切描かず、ユダもイエスと同じ側に配置しています。イエスも人間であり、ユダも他の弟子たちと同じくイエスを慕う一人の人間であったことを、レオナルドは表現したかったのかもしれませんね。

あなたは十二人の弟子たち(ペテロ、ヨハネ、大ヤコブ、小ヤコブ、アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダ)のうちの何人を知っていましたか?画面のどの人物が誰かあなたはいくつ正解できましたか?

ウィトルウィウス的人体図

歴史的背景

《ウィトルウィウス的人体図》は、ルネサンス期の知的な探求心と、古典古代への回帰と再興という潮流の中で生まれました。紀元前1世紀後半のローマ時代に活躍した建築家マルクス・ウィトルウィウス・ポッリオ(紀元前80〜15年)による『建築論』の内容に触れたレオナルドは、その中の「広げた手足の先はへそを中心にした円に接し、真横に伸ばしたときの腕の幅は身長に等しい」といった人体のプロポーションに関する記述に深く感銘を受け、ウィトルウィウスが提唱した「人体の比率」と「調和の概念」などをレオナルドの解釈によって理想的な人体比率や調和のかたちを新たにビジュアル化したものがこの作品です。

この時代は、人文主義(ヒューマニズム)が隆盛し、人間の尊厳と可能性が再認識された時期であり、芸術家たちは科学的探求と芸術的表現を融合する新たな知のあり方が模索されていました。レオナルドは、単なる模倣ではなく、自らの解剖学的知識と観察眼をもって、ウィトルウィウスの理念を再構築しようと試みました。レオナルドは、解剖学、数学、哲学を統合することで、人間という小宇宙(ミクロコスモス)の完璧な調和を理解しようと試み、この作品はそのシンボルと言えます。

作品の特徴

この作品は、正方形と円の中に男性の裸体が描かれ、手足の位置を変えることで複数のポーズが表現されています。男性は、両腕を広げた際に円に内接し、両手足を広げた際に正方形に内接するよう描かれており、人体の理想的な(完璧な)なプロポーションと幾何学的な調和を視覚的に示しています。精緻なデッサンと、人体内部の構造への深い理解がうかがえる表現は、レオナルドの解剖学研究の成果でもあります。また、余白に記された鏡文字のテキストは、ウィトルウィウスの記述をレオナルド自身が解釈し、考察した内容です。

作品に込められたアナロギア(類比)の思想

この作品には、「小宇宙(ミクロコスモス)としての人間」と「大宇宙(マクロコスモス)としての宇宙」とのアナロギア(類比)の思想が込められています。人体は、宇宙全体の秩序や調和を反映したものであり、その比例や構造は宇宙の法則と対応しているという考え方です。円は天界や神聖なものを、正方形は地上や物質的なものを象徴し、その中に描かれた人体は、両者を結びつける存在、あるいは両者の調和の象徴と解釈されます。レオナルドは、人間が神聖な幾何学的原理に従って創造された存在であることを示しつつ、人体を通じて宇宙の真理を探求しようとしたのです。

古代ギリシアの思想・世界観から受けた影響

この作品は、古代ギリシアのピタゴラスが提唱した「万物の根源は数である」という思想や、哲学者プラトンが『ティマイオス』で論じた宇宙の調和と幾何学的な構造に関する思想の影響を強く受けています。ウィトルウィウスが引用した古代ギリシアのプロポーション論や、黄金比といった概念は、レオナルドの美的感覚と科学的探求の基礎となりました。また、古代ギリシアの医学者ヒポクラテスが唱えた「人体は宇宙の縮図である」という考え方も、レオナルドの人間観に影響を与え、彼が人体を単なる肉体ではなく、宇宙の法則が具現化されたものとして捉える視点につながりました。

他の画家の手によるウィトルウィウス的人体図

レオナルド以外にも、ウィトルウィウスの記述に基づいた人体図を制作した芸術家は存在します。例えば、フランチェスコ・ディ・ジョルジョ・マルティーニやジャコモ・アンドレア・ダ・フェッラーラなども、ウィトルウィウスのテキストを解釈し、自身の「ウィトルウィウス的人体図」を描いています。しかし、他の画家たちの作品がウィトルウィウスの記述を忠実に再現しようとする一方で、レオナルドの作品が際立っているのは、その圧倒的な描写力、解剖学的正確さ、そして幾何学的原理への深い洞察力にあります。つまり、レオナルドの場合には、人体と宇宙の間の普遍的な調和を視覚的に表現する力強さがあり、科学的正確性と芸術的洗練度、そして深遠な哲学性が融合している点にあるといえるのです。

ウィトルウィウス的人体図が後代におよぼした影響

《ウィトルウィウス的人体図》は、後代の芸術、科学、建築、そして哲学に計り知れない影響を与えました。人体を数学的、幾何学的に捉える視点は、ルネサンス以降の解剖学研究や、比例論に基づいた建築設計に影響を与えました。また、人間が宇宙の調和を体現する存在であるという思想は、啓蒙思想や人文主義の発展にも寄与しました。現代においても、この図は人間の尊厳、完璧なプロポーション、そして科学と芸術の統合の象徴として認識されており、様々な分野でインスピレーションを与え続けています。

鏡文字で書かれたテキスト部分の内容

《ウィトルウィウス的人体図》の上下には、レオナルドによる鏡文字のテキストが記されています。上部のテキストは、ウィトルウィウスの「建築について」第3巻第1章に基づき、人間の体の寸法と比例が、円と正方形に内接する完全な幾何学的図形にどのように適合するかを説明しています。下部のテキストでは、具体的な人体の各部位の比率について、ウィトルウィウスの記述を引用しつつ、レオナルド自身の観察と解釈を加えています。例えば、「指の長さは手のひらの4分の1」「足の長さは身長の6分の1」といった具体的な比率が述べられています。これらのテキストは、レオナルドが単なる図解に留まらず、科学的・数学的な根拠をもって人体を理解しようとした証です。

13,000ページに及ぶ手稿にドローイングと共に記されたものであること

《ウィトルウィウス的人体図》は、レオナルドが生涯にわたって記した約13,000ページにも及ぶ膨大な手稿(コデックス)の一部として存在します。これらの手稿には、解剖学、工学、物理学、植物学、地質学、飛行、軍事技術など、多岐にわたる分野の考察、スケッチ、発明のアイデアが記されています。レオナルドは、自身の探求の過程をドローイングと共に詳細に記録しており、《ウィトルウィウス的人体図》も、彼の人体や宇宙に関する深い洞察と研究の一部として、他の無数のスケッチやメモの中に位置づけられています。

ラテン語がほぼ読めなかったレオナルド

レオナルドは、当時の学者や知識人が用いる共通言語であったラテン語をほとんど読み書きできなかったといわれています。これは、彼がいわゆる正規の教育を受けておらず、独学で知識を習得したことに起因します。しかし、この制約は、レオナルドが直接観察し、自身の目で見て、手で描くという、独自の探求方法を発展させる原動力となりました。ウィトルウィウスの『建築について』も、彼自身が直接ラテン語で読んだわけではなく、おそらくイタリア語訳や、他の学者の解説を通じてその内容を知ったと考えられています。

作品公開のあり方

《ウィトルウィウス的人体図》は、レオナルドの存命中に一般に公開されることはありませんでした。彼が個人的な研究や探求のために作成したスケッチブック「手稿」の一部であり、ヴェネツィアのアカデミア美術館に所蔵されて以来、その希少性と重要性から厳重に管理されています。光による劣化を防ぐため、常設展示はされておらず、通常は期間限定で特別展示されるのみです。その秘匿性と、時折の公開が、作品の神秘性と重要性を一層高めています。

現代に使用・活用されている具体例(ユーロ貨幣やNASAの船外機動ユニット「Vitruvian Spaceman」のパッチへの使用等)

《ウィトルウィウス的人体図》は、その普遍的な象徴性から現代においても様々な場面で活用されています。最も有名な例の一つは、イタリアで発行された1ユーロ硬貨の裏面にデザインされていることです。これは、ルネサンス文化がヨーロッパ文化の基盤であることを象徴しています。

出典:€1. In European Central Bank - Martin Münd/Kirsty Gash/Kirstin Houser

また、NASAの船外活動用宇宙服である船外機動ユニット(EMU)の訓練用パッチには、「Vitruvian Spaceman」(ウィトルウィウス的宇宙飛行士)として、宇宙飛行士が宇宙空間で活動する姿としてこの図像が用いられています。これは、宇宙空間における人間の存在と、その普遍的な調和を象徴していると考えられます。その他にも、医療、フィットネス、デザインなど、人間の身体とプロポーションに関わる分野で、この図像がシンボリックに(象徴的に)参照されることがあります。

出典:Extravehicular Mobility Unit. In WIKIPEDIA