概要

総合教育センターの役割

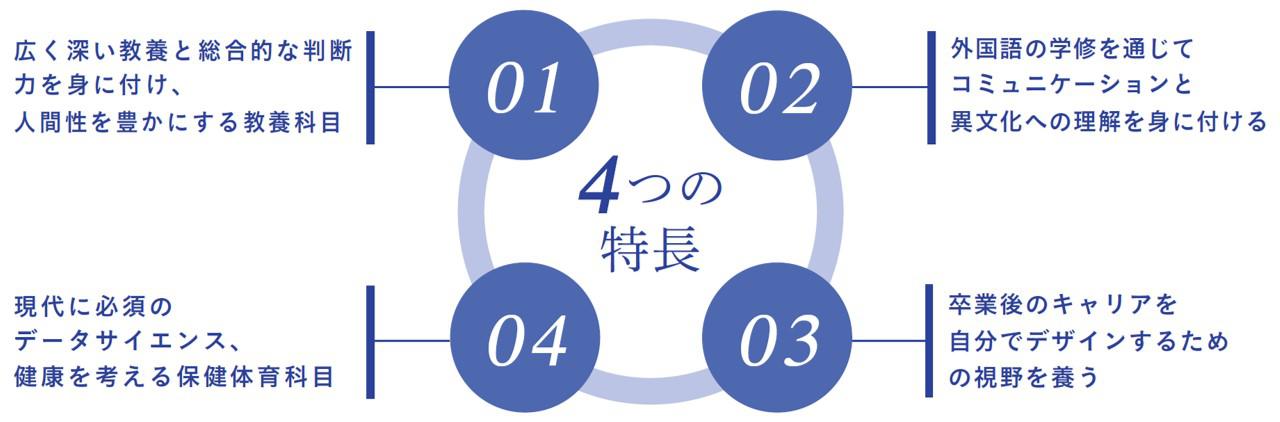

総合教育センターは、大学教育における専門課程とならぶ教育の両輪の一つとして、専門課程と協力・連携しながら全学的な立場で学生一人ひとりの自己形成と人間性の養成に応える教養・共通教育を進めます。あわせて、初年次教育を充実させると共に、全学年を通した学士課程教育に求められる社会基礎能力、自己実現能力、組織的行動能力を養うことで、豊かな知性と感性と意欲を兼ね備えた、社会の一員として活躍できる学生を育てます。

01.広く深い教養と総合的な判断力を身に付け、人間性を豊かにする

自立した社会人に必要な判断力を磨き、人間性を豊かにするためのさまざまな教養科目を学修し、時代の変化に適応できる力を身に付けます。

02.コミュニケーションのスキルを習得できるさまざまな科目

英語や韓国語、中国語などの外国語を学び、楽しみながら異文化への理解を深めていきます。また、情報処理の授業ではパソコンスキルを身に付けます。

03.卒業後のキャリアを自分でデザインするための視野を養う

将来はどのような仕事に就くのか、基本的な知識や視野を広げながら、卒業後の進路や自分の可能性を具体的に考えていきます。キャリアデザインを考える授業もあります。

04.現代に必須のデータサイエンス、健康で文化的に暮らす価値を考える保健体育科目

情報の授業ではデータサイエンスの基礎を身に付けます。保健体育科目では、スポーツに親しむだけでなく、健康で文化的な生活を送ることの重要性にも目を向けます。

「博物館学芸員」の資格取得に向けたサポート※生命環境学部のみ(臨床工学コースは除く)

動物園や水族館などで働く際に役立つ、博物館学芸員資格を取得できます。専門科目以外の科目を勉強することで、物事への柔軟な見方を培うことにもつながります。

自立した社会人に必要な判断力を磨き、人間性を豊かにするためのさまざまな教養科目を学修し、時代の変化に適応できる力を身に付けます。

02.コミュニケーションのスキルを習得できるさまざまな科目

英語や韓国語、中国語などの外国語を学び、楽しみながら異文化への理解を深めていきます。また、情報処理の授業ではパソコンスキルを身に付けます。

03.卒業後のキャリアを自分でデザインするための視野を養う

将来はどのような仕事に就くのか、基本的な知識や視野を広げながら、卒業後の進路や自分の可能性を具体的に考えていきます。キャリアデザインを考える授業もあります。

04.現代に必須のデータサイエンス、健康で文化的に暮らす価値を考える保健体育科目

情報の授業ではデータサイエンスの基礎を身に付けます。保健体育科目では、スポーツに親しむだけでなく、健康で文化的な生活を送ることの重要性にも目を向けます。

「博物館学芸員」の資格取得に向けたサポート※生命環境学部のみ(臨床工学コースは除く)

動物園や水族館などで働く際に役立つ、博物館学芸員資格を取得できます。専門科目以外の科目を勉強することで、物事への柔軟な見方を培うことにもつながります。